自香港返國,成為東大教養學部助理教授

我在東大駒場校區的工作,主要是擔任一、二年級學生的中文課程,而針對進入教養學科亞洲分科的三、四年級學生,則是以「亞洲政治」的課程名義講授臺灣政治論。雖然說是「臺灣政治論」,課程當然並未規劃完成,實際上是在授課期間才逐步建構出自己的論述。

從隔年開始,有幸擔任大學院總和文化研究科地域文化研究專攻的指導工作,自此開始指導有志研究臺灣的臺灣留學生。不久,雖然人數不多,但也有日本學生前來求教。當時指導的第一位研究生是臺灣原住民泰雅族的青年林文正先生,當時由於臺灣法律強制規定,僅能以漢名登錄為正式姓名,他說自己的族名為「イバン‧ユカン」(Iban Yukan)。其後由於1990年代修法,便可以族名作為正式姓名登錄,他目前以「Iban Nokan」(漢字音譯為伊凡‧諾幹)為名。沒有比姓名更能述說出原住民的歷史經驗──處於「複數帝國中心的共同邊陲」,遭受各種磨難。Iban Nokan後來擔任了由總統指名立法院承認而任命的考試院委員、蔡英文政權(第一屆)的行政院政務顧問等職務外,活躍於各種原住民政策立案的諮詢機構。

當時隨著政治民主化的推進,臺灣學術自由的情況亦獲大幅改善,臺灣研究湧出一股歷史性的狂熱浪潮。現在回頭想想,我和學生曾經身處在那個熱氣騰騰的歷史浪潮之中,當時在東大進行臺灣研究的人,只有文學部中國文學科的藤井省三教授──當時他開始注意到臺灣文學的動向,但文學部在本鄉校區,因此東大駒場校區就只有我獨自一人。之後長期都是如此,若我離開便無人進行臺灣研究。

在如此狀況之下,從週遭同事的角度來看,我所主持的研究生討論會或許是個滿溢著奇妙熱烈氣氛的團體。不過在那個單位的工作模式是只要盡力教授語言課程,其他部分就可以隨心所欲地進行研究,真是令人感激不盡。

「已然崩潰」的戒嚴體制與民進黨組黨

先前的連載文章曾經提到,我購買香港雜誌《九十年代》的同時,從1980年代開始也一併訂購所謂的「黨外雜誌」──《八十年代》系列(康寧祥系)和《前進》系列(臺北市議員林正杰系)。所謂的「系列」是指在長期戒嚴之下,由於雜誌受檢閱而時常遭禁,當雜誌遭禁,為了出版下一期,便事先以其他雜誌名稱向政府當局登記,這就稱為「備胎」。

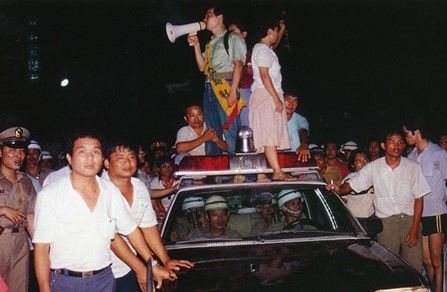

升任助理教授後,首次的暑假將盡之際,《前進》系列雜誌《前進廣場》寄達家裡,翻開一看,不禁嚇了一跳。雜誌搭配照片大幅報導林正杰「坐監惜別」的活動狀況。由於該雜誌的報導涉嫌毀謗國民黨高官,作為《前進》系列雜誌的主導者,林正杰遭判有罪,須入獄服刑1年半,他卻不上訴,選擇入獄服刑。他的「送別會」在臺北的公園舉辦,支持民眾湧上街頭,自然而然地形成街頭遊行。而且在12天之間,同樣的狀況在臺灣西部平原地帶的各城市持續上演。雖然出動了維持交通的警察,當局卻無法進行取締。在《前進廣場》刊登的照片裡,映照著林正杰登上竟然警察巡迴車頂、手持麥克風演說的身影。「戒嚴體制正在崩潰」,至今仍然清楚記得,當時正是以這句話來理解那張照片中的光景。

資料來源:張富忠,邱萬興編著《綠色年代:台灣民主運動25年 1975-1987上冊》台北:綠色旅行文教基金会,2005年,202頁(筆者提供)

距離在野黨組黨僅差一步。雖然日後才得知,當時稱為「十人小組」的團體早已暗中開始籌備組織新政黨。當年12月預定舉行立法委員與國民大會代表的「增額選舉」。「黨外」再次組織「選舉後援會」,在臺北圓山大飯店舉辦候選人推薦大會,其中擔任組黨籌備的成員卻在會議期間提出臨時動議,提案成立「民主進步黨」(民進黨,the Democratic Progressive Party:DPP)事宜,最後獲得無異議通過。林正杰獲得眾人歡送入獄後的隔天,民主進步黨宣告正式成立。

戒嚴體制的確「已然崩潰」。蔣經國最終只能接受新政黨的存在,未久便制定相關法律,以增設相關限制的方式,使創立政黨合法化,更打出了解嚴的方針。臺灣也開始所謂的「突破」(breakthrough)威權主義體制。這是因爲支撐戒嚴體制的一個重要支柱──國民黨的一黨專政開始崩解。誕生不久的民進黨以準合法政黨的態勢,面對1986年底的「國會增額選舉」,順利在國內政壇登場。

當然我也出發前往臺灣,進行第3次的「選舉走看聽」。1983年意外落選的康寧祥回歸政壇,當選立法委員。曾任臺北市議員的舊識謝長廷,雖然意圖進軍立法院,但未成功。有人認為原因之一在於康寧祥訴求自己是「最後一次參選」,造成選票過於集中,導致謝長廷落選。這可以說是在中選區制度之下,剛成立的民進黨還缺少堅實的政黨組織的艱難之處。

在國民黨一黨專政體制之下成立在野黨,此事似乎也受到日本媒體的注目,返國後我立即受到週刊雜誌《朝日Journal》(朝日ジャーナル)的邀請,參加現代中國研究者加々美光行與共同通信社的坂井臣之助的三人對談。當時該雜誌主編筑紫哲也似乎注意到我的發言,在該期雜誌目次下方的「本週版面」欄目裡,提到日本對於臺灣的認知時,引用了我的發言:「除了所謂經濟合作對象,以及旅遊觀光的對象,我們該如何看待臺灣?這些層面的交流不多。在我造訪臺灣之際,對於如此的失衡不均,屢屢感到驚訝,甚至覺得怪異。」

民進黨首次的「政黨外交」

雖然我完全無法得知日本政府或外務省(譯註:相當於臺灣外交部)當時如何看待臺灣的威權體制遭到突破,但美國的反應很快。民主黨系統的美國國際民主協會(the National Democratic Institute for International Affairs)邀請民進黨參加其主辦的研討會。民進黨藉此機會組成21人的大型參訪團,出訪美國與日本各地,希望獲得國際社會對於新創政黨的認識。參訪團一行人2月初訪美,2週之間巡迴全美各地,其後,15名成員於2月17日抵達日本,直到19日,積極活躍地接觸日本政界、學界與媒體人士。我記得他們抵達東京不久後,應該已接近傍晚,但由於將在池袋的王子大飯店舉行記者會,我仍出門與會。我還記得初次與年輕的邱義仁(現臺灣日本關係協會會長)交談,當時他被視為民進黨急進派「新潮流」的領導人之一。

接著隔天,在當時東京外國語大學客座的張旭成教授引介之下,得以在東大駒場接待參訪團的部分成員。他們以參加研究會──在現代中國研究者之間通稱「二水會」(由橫濱市立大學的矢吹晉教授主持)──的方式召開座談會。當時仍是研究生的黃英哲先生(現為愛知大學教授),協助擔任訪問團一行人的解說引導。

在《中央公論》的近藤大博先生(時任總編)──也是二水會成員──的關照之下,我以「臺灣 民主進步黨的挑戰」為題,紀錄了該座談會的現場狀況,刊載於當年《中央公論》4月號。近藤先生在我的文章前加上了一段導言:「臺灣政治吹起了嶄新風潮/臺灣正在轉型,進入了全新的轉換期/身處風潮中心的人們來訪日本」,我認為這段導言貼切地道出當時我想傳遞給日本社會的心中感觸(*1)。

出席座談會的民進黨成員為以下6名。括號內的數字為當時的年齡,並附記黨內職務和議員等公職名稱。

張俊雄(49歲,黨中央執行委員,立法委員)

康寧祥(48歲,黨中央常務委員,立法委員)

尤清(44歲,黨中央常務委員,立法委員)

謝長廷(41歲,黨中央常務委員,臺北市議員)

蘇貞昌(39歲,黨中央常務委員,臺灣省議員)

廖學廣(33歲,黨中央評議委員,臺北縣議員)

其後,民進黨成長壯大,透過民主選舉成為執政黨,從現在的觀點來看,當時的參訪成員個個都是大人物。張俊雄、謝長廷、蘇貞昌3人在陳水扁執政時期(2000-2008)曾任行政院長,蘇貞昌亦在目前的蔡英文政府中擔任行政院長。先前已經提及,1996年臺灣初次舉行總統直選,謝長廷曾經出任民進黨的副總統候選人,更在2008年以民進黨總統候選人的身份出馬競選,最後落敗未能當選,目前在蔡英文政府下擔任臺灣駐日代表。康寧祥其後在黨內的地位衰退,但在李登輝執政時期擔任監察委員,陳水扁執政時期亦曾任國防部副部長與總統府國安局秘書長等要職。

不過,當時隸屬於急進派的新潮流派系成員並未出席座談會。我和二水會方面皆未介入出席名單的擬定,不清楚參訪團方面有何考量,但可以說,透過座談發出的訊息是民進黨穩健派的見解。