聚焦:日本政府“對敵基地攻擊能力”暫無結論

JP-Home.com

【共同社12月28日電】日本菅義偉政府把是否擁有攻擊對方國家彈道導彈發射基地等的“對敵基地攻擊能力”留待明年以後再得出結論。另一方面,政府已決定開發能從對方射程圈外實施攻擊的長射程“防區外導彈”。該導彈被認為將來可轉用於對敵基地攻擊,為轉變安全保障政策做了準備。這是否與以往的政府見解相互統一?日美“盾與矛”的職責分工是否會變化?記者彙總了主要論點。

▽答辯

“防區外導彈”從寫入了引進計劃的2018年度防衛預算的國會審議階段起,就被視作問題。

“根據運用(的不同),或許是能轉用於對敵基地攻擊的武器。”公明黨參議員山本香苗在2018年1月的參院預算委員會上,對政府方針提出了質疑。時任防衛相小野寺五典對此答辯稱“要形成對敵基地攻擊能力,必須擁有除此之外的各種能力。未設想自衛隊擁有此類裝備”,表明了否定見解。

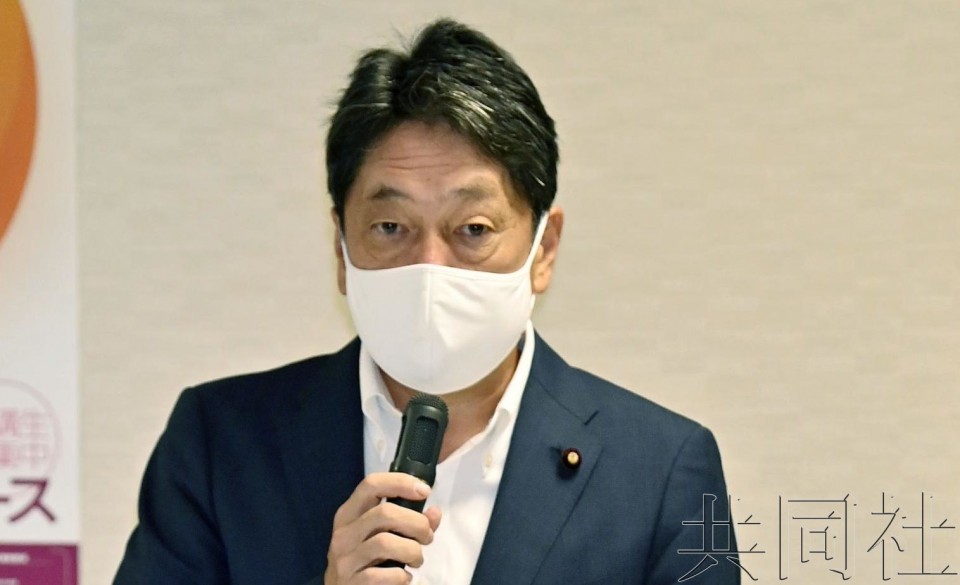

有關此次的導彈長射程化,官房長官加藤勝信稱“不把對敵基地攻擊作為目的”,沿襲了以往的政府見解。另一方面,防衛省幹部表示“因為是今後的討論議題,很難回答能否轉用”,留下了餘地。

▽職責

對敵基地攻擊需要把握對方國家的導彈發射基地、使對方防空雷達失效、確認攻擊效果等一系列作戰。《日美防衛合作指針》規定,由承擔“矛”的職責的美國實施伴隨使用打擊力的作戰。

若自衛隊以對美軍進行補充的形式使用長射程導彈,那麼日本可能被視作承擔了“矛”的部分職責。基於專守防衛理念貫徹作為“盾”的日本的防衛政策將出現轉變。

不過,首相菅義偉在10月的內閣記者會採訪中,斷言說:“日美的基本職責分工不會改變。”小野寺稱菅義偉的意思是“如今是導彈直接從對方領土飛來的時代。若意思是放盾的地點是對方的領土或領空,那麼職責就沒有變化”,解釋稱菅義偉的發言並非否定對敵基地攻擊。

▽意志

據相關人士透露,在安倍前政府時期,也有人指出若要部署長射程導彈,那麼宣佈“擁有對敵基地攻擊能力”,不僅是能力,而且也明確意志比較好。

這是因為除了有望對中國和朝鮮產生一定的威懾效果外,要實際使用,還必須制定自衛隊的計劃並實施訓練,從文官統治的觀點出發,政府有必要明確出示依據。

不過,公明黨擔憂對下屆眾院選舉的影響,堅持謹慎態度。繼承政權的菅義偉顧及公明黨,放棄了得出結論。

某自衛隊幹部諷刺說:“說到底,會用導彈攻擊哪裡?若攻擊對方國家的市區,就不脫離專守防衛的理念了嗎?在戰略還沒成熟的情況下,只有裝備走在了前面。”(完)

文章引用自 https://tchina.kyodonews.net/news/2020/12/26e915621c3b.html