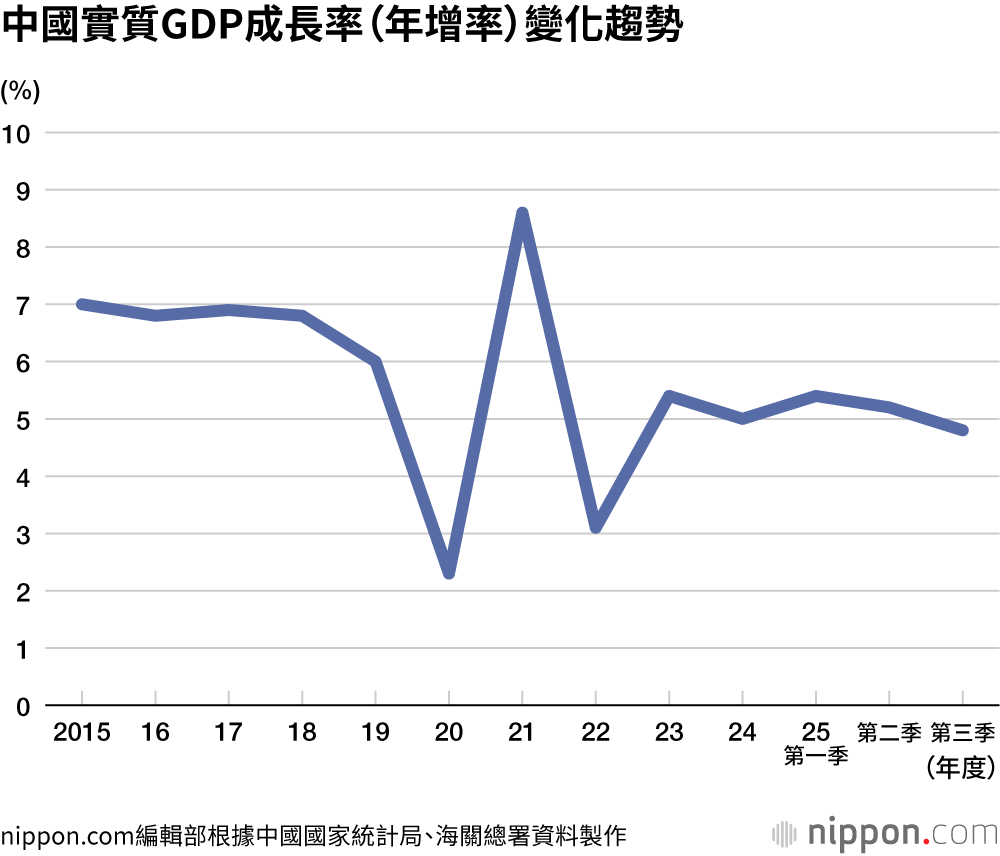

中國共產黨中央委員會的第20屆中央委員會第四次全體會議(四中全會)於10月20日在北京召開。 本次會議的核心議題,是討論並決定將於2026年啟動的「第十五個五年規劃」。同時,面對當前經濟大幅放緩的局勢,會議也針對如何振興經濟展開討論。 在會議開幕當天,國家統計局公布了第三季宏觀經濟數據。實質GDP成長率為4.8%,較第二季的5.2%明顯下滑。9月青年失業率為17.7%,雖較8月的18.9%略有下降,仍處於偏高水準。

原本,四中全會是為了解決長期結構性問題而召開的會議,其核心任務在於審議與討論5年計畫。現行的第14個5年規劃預計將於今年結束,因此必須進行總結。國家統計局於10月20日發布的宏觀經濟統計資料中,也納入了一份針對第14個5年規劃的總結報告。

這份總結文件歸納出8項成果:(1)中國的經濟實力與國際影響力進一步提升;(2)科技自立自強的水準有所提高;(3)產業體系的現代化有所推進;(4)城鄉發展更加均衡;(5)市場開放持續深化;(6)綠色經濟轉型有所進展;(7)社會保障體系強化、生活水準提升;(8)糧食與能源等經濟安全保障能力增強。

其中最重要的一項,是第1點「經濟實力與國際影響力的提升」。原因在於,習近平政權一直向人民倡導「讓中國成為強國」的願景。然而,這種定性式總結往往難以引起人民的共鳴,因為民眾難以實際感受到具體成果。

中國經濟真的還在成長嗎?

中國官方公布的宏觀經濟統計數據的可信度一直備受質疑。 然而,至少從整體趨勢來看,經濟正在減速一事幾乎是不爭的事實。具體而言,實質GDP成長率從第一季的5.4%、第二季的5.2%,下降至第三季的4.8%,明顯下降。究竟是什麼因素導致中國經濟在第二季至第三季之間出現如此明顯的下滑呢?

整體而言,中國經濟目前仍處於低迷狀態,主要受到新冠疫情後遺症與房地產不景氣長期化這兩項因素的影響。此外,從第二季開始,「川普關稅」的影響也逐漸浮現。疫情後遺症與房地產不景氣壓抑了中國的內需,而川普關稅則削弱了外需。中國對美出口的年增率(與去年同月相比)在8月下降33%,9月下滑27%,跌幅明顯。表面上看來,對非洲與東南亞國家的出口有所增加,似乎能彌補對美出口的減少,但實際上,出口至全球南方國家與地區的多為低附加價值產品,對中國出口企業而言利潤率偏低,難以彌補對美出口的下滑。

習近平政權正全力試圖擴大內需,透過具體的財政政策來刺激投資。另一方面,中國人民銀行雖維持政策利率不變,但已啟動量化寬鬆政策。然而,即使採取這些經濟措施,仍難以有效帶動景氣回升。其實從中國經濟的現況即可看出,供給已遠遠超過需求。在這種情況下,若再進一步刺激投資,只會進一步擴大供需落差。雖然人民銀行推行量化寬鬆政策,但在整體信用收縮的環境下,金融機構普遍放貸意願低落,增加市場流動性仍難以轉化為實際需求的成長。

這樣的基本邏輯,其實檢驗經濟數據便一目了然。但統計局公布的數據,往往刻意營造出「經濟正在穩步復甦」的表象。在這種情況下,將難以制定並執行正確的經濟政策。

究竟希望透過第15個5年規劃達成什麼目標?

前面整理了國家統計局公布的第14個5年規劃的總結文件,下表則是由國家發展改革委員會公布的「第14個5年規劃目標」與「第15個規劃目標」的比較。表中所附的評價為筆者加註,其中○代表達成目標、△代表不完全達成目標、×則代表未能達成目標。

「第14個5年規劃目標」與「第15個規劃目標」的比較

第14個