氣溫上升引發的變化

日本列島南北狹長,北海道屬於冬季寒冷且大量積雪的嚴寒氣候,南部的九州、沖繩等廣大地區則屬於亞熱帶氣候。

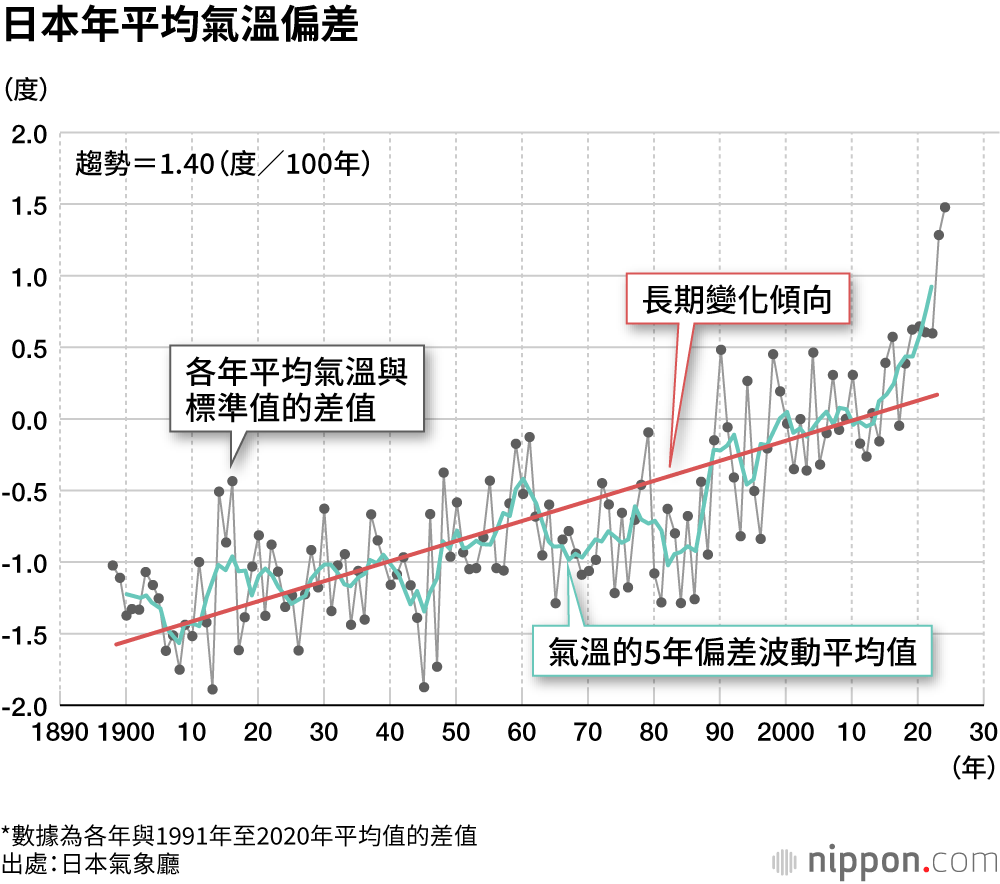

處於這種自然條件下的日本, 2023年氣溫急劇上升,至今仍保持著上升趨勢(參考下圖)。

尤其是夏季氣溫逐年升高,最高氣溫超過35度的日子越來越多。其中原因之一,在於夏季太平洋高氣壓勢力不斷增強。特別是太平洋西部菲律賓周邊海域的海水溫度一旦上升,日本附近的高氣壓就會增強,容易出現連日晴朗的天氣。如此一來,不僅是夏季,秋季也會持續高溫;冬季即使出現短時間的寒潮天氣,但總體上氣溫也處於上升趨勢。

另外,氣溫上升會導致大氣中的水蒸氣含量增加,驟降暴雨的情況越來越多。這導致洪水和內澇災害加劇,同時,雨天減少,乾旱風險也在升高。換言之,日本的氣候正朝著「高溫且極端降雨」的方向變化,對農業來說,形勢極其嚴峻。

高級品牌白米、小麥、大豆品質及收穫量下降

因「高溫不稔」,長不出米粒的稻穗直立不下垂(筆者)

高溫導致日本人的主食——白米的品質下降。水稻開花後20天內的平均氣溫若超過26-27度,發白而不成熟的米粒(腹白粒)就會增多,造成商品價值下降。2023年,新潟的「越光」和山形的「豔姬」等日本引以為傲的高級品牌白米,都受到了高溫的嚴重影響。而當開花期持續出現35度以上的高溫天氣時,會導致授粉不良,稻穗無法結實的「高溫不稔(*1)」現象。2024年在九州等廣大地區出現了這種現象。

大豆也是如此,除北海道外,本州以南地區普遍受到氣候變化的影響。尤其是傳統的大豆產地九州北部地方,近年來產量持續下降,甚至出現了「無豐年,充其量平產」的說法。

另一方面,夏季相對涼爽的北海道,之前因氣溫上升,對白米品質產生了良好影響。然而2023年遭遇高溫,品牌白米「Yumepirika」的品質下降。除了白米外,北海道還盛產小麥、馬鈴薯、甜菜(製糖原料)等農作物,高溫和持續降雨使這些作物減產,並對品質也產生了影響。

未受影響的正常米粒(左)和高溫導致澱粉蓄積不足,顏色發白渾濁的米粒(農研機構提供)