「書物問屋」與行業壟斷組織

即使到了現代,出版辭典、專業學術研究類書籍的出版社,和發行面向大眾的書籍、小說、雜誌的出版社,也有著明顯不同的定位和作用。在江戶時代,這兩大類別也是出版業中的「雙雄」。

出版辭典和學術書籍的出版商被稱為「書物問屋」,幕府允許其組成「株仲間」(詳見後文)。另一方面,負責發行娛樂類書籍的「地本問屋」則沒有這種組織。

要了解其中淵源,得先從寬永年間(1624-1644年)京都的情況講起。當時,民間出版商開始嶄露頭角。在歷史文獻中,江戶時代的出版社有多種稱呼,如「書肆」、「書林」、「書物屋」、「本屋」等。為便於理解,本文除個別例外,將江戶時代的出版社統稱為「版元」(當時寫作「板元」),書籍的零售商則稱為「本屋」。

京都之所以出版業興盛,是因為這裡擁有眾多神社、寺院。早在平安、鎌倉時代(794-1333年),神社和寺院便已從事出版業,後來民間取而代之,或由神社寺院委託民間經營的情況越來越多。到江戶時代,許多版元都在通往神社寺院的參道沿途或門前町開設店舖。

此外,不少版元還兼營藥舖。這可能源於一些商人同時經營經大阪府堺港進口的中藥材和漢文書籍(參考《江戶的書店(上)》,鈴木敏夫,中公新書出版)。江戶的書物問屋「須原屋茂兵衛」在創業之初也兼營藥舖,後來分出來的「市兵衛」出版了日本第一部正式的西洋解剖學書籍譯本《解剖新書》,發展成為江戶最具代表性的版元之一。

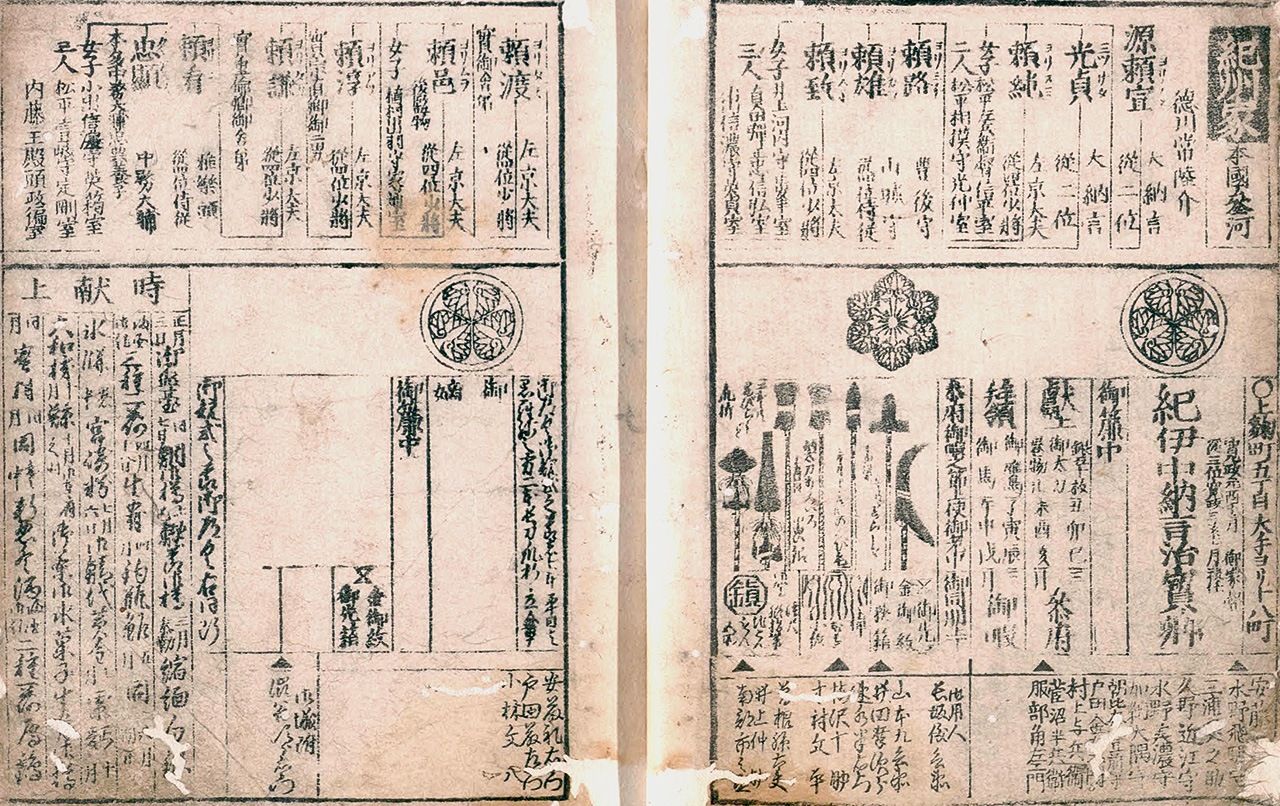

大名名錄《武鑑》的一部分。此為寬政年間書物問屋「須原屋茂兵衛」發行的版本,收錄了紀州德川家的家譜、家紋(日本國立國會圖書館藏)。

到了元祿年間(1688-1704年),京都出版業被有「書林十哲」之稱的10家版元主導,主要出版儒醫書籍、禪宗等各宗派的宗教書籍,以及關於和歌的學術書籍。後來,這些版元相繼在幕府所在地、也就是實質上的首都江戶設立分支機構。

京都的書物問屋獲官方認可,可設立「株仲間」。所謂株仲間,類似於現代的行業壟斷組織(卡特爾),透過向當權者繳納冥加金以獲得獨家經營權。除了版元,這種制度還存在於米商和海運商等。在京都,很久以前,製作和銷售曆書的出版商中已存在株仲間(參考《江戶的書店(下)》,同上)。

在江戶,起初,幕府擔心影響出版業的經濟活力,未允許成立株仲間。後來,1722年,世稱「大岡越前守」的江戶町奉行大岡忠相頒布了新法令,主要內容如下:

- 新出版的書籍中不得含有與現有論說相左的觀點

- 好色本(情色小說)需分階段逐步絕版

- 禁止擅自篡改他人家譜

- 必須在版權頁中註明作者和版元名稱

- 禁止出版關於德川家康及德川家的書籍

這實際上是對出版業的一種管控。遵守這一法令則可獲准設立株仲間,但幕府要求組織成員相互監督,檢查對方的出版內容,以確保不違反法令,也就是說版元必須進行「自主審查」(參考《從江戶的書店看近世文化史》,今田洋三,平凡社)。

不過,沒有記載顯示書物問屋的株仲間需要繳納冥加金(《江戶的書店(下)》,同上)。可以說,這是一種高明手段:不收錢,但透過讓版元之間相互監督,有效防止不利於幕府的書籍出版。

然而,對尋求自由表達的出版人來說,這種嚴格的審查制度引發了他們的不滿。大眾也因無法從這些內容僵化的書中獲取自己想知道的東西,而逐漸失去了閱讀興趣。這種情況為新市場的開拓創造了空間,「地本問屋」迎來發展機遇。

1841年,書物問屋株仲間因妨礙自由經濟之由被廢除,但1851年又被恢復,並一直存續至明治維新時期(19世紀60-90年代)。

通俗讀物的興起與「地本問屋」

1682年,小説家井原西鶴的浮世草紙(江戶時代的一種通俗小說——譯註)《好色一代男》在大阪出版,引發轟動。

由於市場反響熱烈,大阪的版元請井原西鶴繼續創作好色本,推出了《好色浮世躍》等作品。此後,由其他作者創作的好色本也如雨後春筍般湧現,甚至還出現了大阪與江戶的版元聯合出版、跨地區合作的作品。自此,通俗讀物在關東市場逐漸站穩腳跟。

1693年井原西鶴去世,此後出版業中心從京都、大阪一帶逐漸轉移至江戶。因為江戶人口增長迅速,市場前景更為廣闊。這些在江戶本地創作和印刷的通俗讀物,被稱為「江戶地本」。

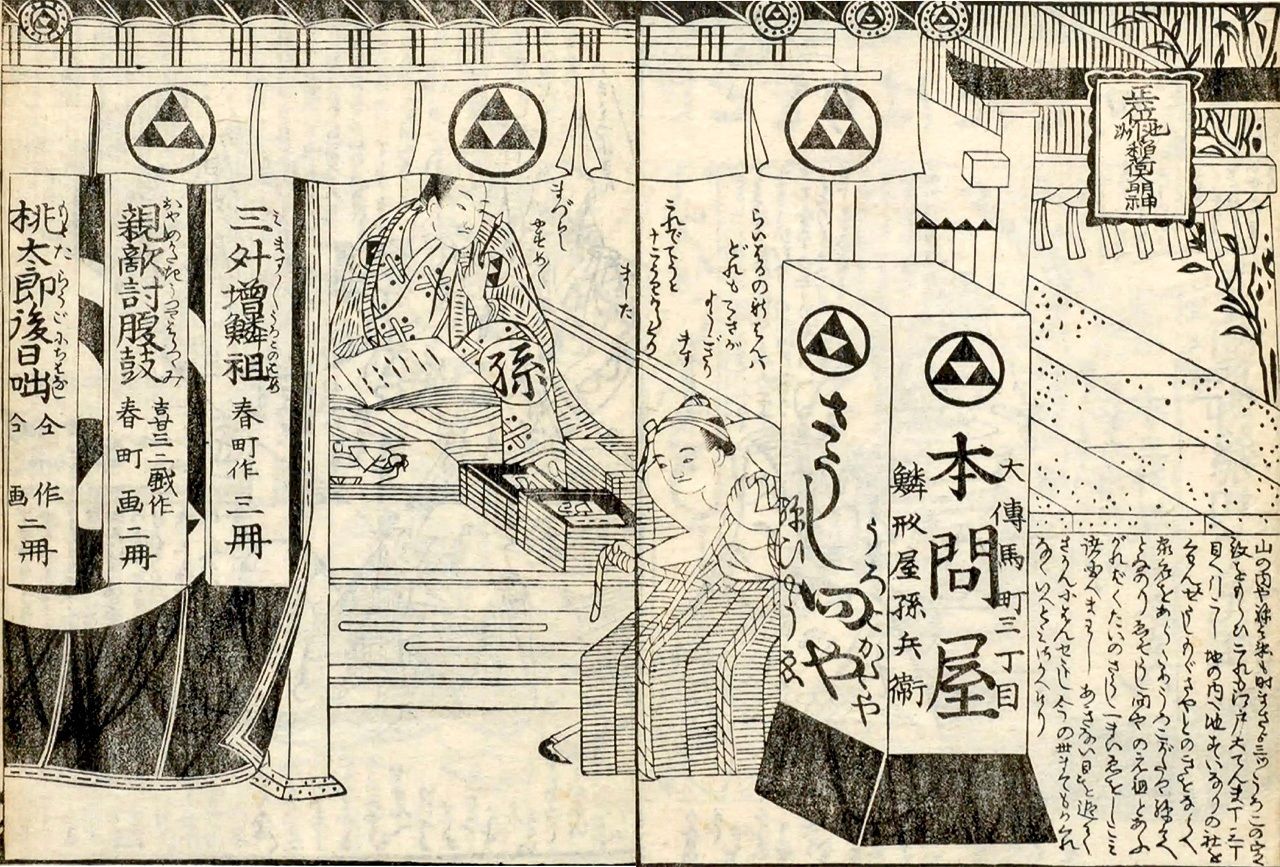

江戶最早的地本問屋之一是「鱗形屋」。1660年,鱗形屋在大傳馬町(東京都中央區)開店,並出版了江戶首部「草雙紙」。這是一種以圖畫為主、文字多為平假名的通俗讀物,形式接近漫畫。這一史實記載於1781年出版的《草雙紙評判記 菊壽草》。該出版商後來的經營者即為鱗形屋孫兵衛。

圖中描繪了1779年鱗形屋店舖的景象(出自《三升增鱗祖》,日本國立國會圖書館藏)。

從京都進入江戶的「鶴屋」也是一家大型地本問屋,其每一代經營者都沿用了「喜右衛門」這個名字。

雖然幕府未允許地本問屋成立株仲間,但這些商家依然建立了聯結緊密的類似組織。例如,他們之間存在一種名為「本替」的交易系統,透過與同行互換等價數量的書籍以消化部分庫存,確保圖書銷路。

下圖的《道中畫譜》描繪了名古屋版元「東壁堂」的景象,為葛飾北齋於1830年(天保元年)前後所作。畫中那些背著大包袱的人叫做「世利」,是批量採購圖書並進行銷售的貿易商。

葛飾北齋在作品《道中畫譜》中描繪的版元「東壁堂」。東壁堂於1776年在名古屋成立,店舖外觀與江戶的版元無異,還曾與江戶的版元聯合出版過書籍(日本國立國會圖書館藏)。

地本問屋之間會互相監督,防止出現內容類似、未經許可的書籍和僅稍作改動的仿版書,打擊盜版。但另一方面,對既得利益者的保護也使得新商家難以進入該行業,導致業內失去「新鮮血液」。雖有部分學徒在升任夥計、再到掌櫃後,沿用同一屋號自立門戶,但仍需維持與總店的主從關係,自由發展受到限制。

長此以往,整個行業變得死氣沉沉。就在此時,蔦屋重三郎(下文簡稱「蔦重」)推出了不同於以往的出版物。

江戶時代,圖書借閱服務十分普及

除了版元和地本問屋,江戶時代出版業中另一個重要角色是「借書屋」。蔦重最初便是以經營借書屋起家。

由於書籍價格高昂,當時一般庶民大多選擇借閱書籍。借閱費因年代而異,在蔦重生活的時期,一本書的租金約為6文至30文。當時,一碗蕎麥麵16文,因此借書的費用算是合理。

日本國文學家、書志學家長友千代治在《江戶時代的圖書流通》(思文閣出版)一書中指出,正是這些借書屋,培養了江戶人的讀書熱情。

對出版商來說,借書屋的存在同樣有好處。例如,一本草雙紙通常只有10頁左右,發行量也不多。若使用雕版印刷可以大量生產,壓低不少製作成本,但定價卻相對偏高。

據《畫入讀本外題作者畫工書肆名目集》記載,1808年時,江戶有六百五十六家借書屋。若這些借書屋都從版元進書,那麼版元就能賣出約六百冊。這樣的數量在今天看來或許不多,但在1800年前後,一本草雙紙的初版發行量通常僅約250冊左右(三田評論網路版,2025年1月8日),因此這樣的銷量已足以帶來可觀的利潤。

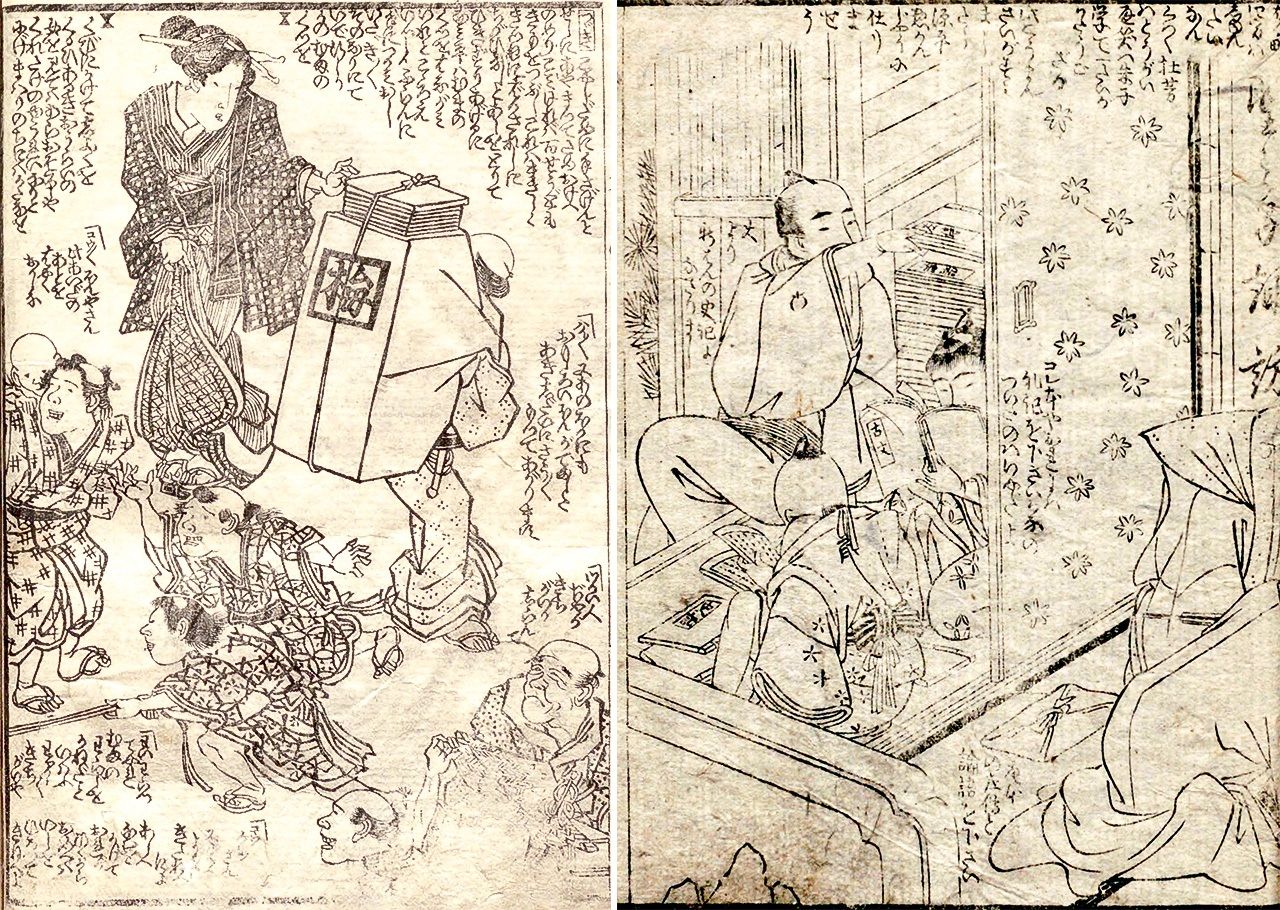

借書屋的經營方式多種多樣:有些書商背著裝滿書的包袱走街串巷,有些則專門前往戲院後台向演員提供借閱服務,還有些以在江戶履行參勤交代義務的武士為主要客戶。也有一些借書屋和蔦重一樣,將市場重心放在吉原遊廓。

(左)《傾城怪談冬乃月》描繪了一名走街串巷的借書商背影。(右)《從夫以來記》描繪了借書商拜訪大名府邸的場景。武士的子女們正在選書,其後是他們的父親(日本國立國會圖書館藏)。

對借書屋而言,武士是重要的客戶群體。從地方到江戶履行參勤交代義務的武士,大多對這座都城並不熟悉,因此,吉原遊玩指南和各類介紹江戶吃喝玩樂的書籍相當受歡迎。

另一方面,涉及性內容的書籍不能在公共場合公開閱讀,因此借書屋會提供送書上門服務。越是描寫露骨的書籍,越有市場,因此這些情色小說的租金比普通書籍要高兩成。

不過,借書屋並非只做借閱業務。單靠租書難以為繼,因此大多數借書屋也兼營零售。版元亦然,僅靠面向大眾讀者銷售圖書,利潤有限,因此同行之間也會相互流通,或將書籍出售給借書屋。可以說,整個行業正是透過互助合作得以生存發展。

江戶時代圖書行業的這種運作模式,實在是獨特又有趣。

標題圖片:《江戶名所圖會》中的地本問屋「鶴屋喜右衛門」(日本國立國會圖書館藏)