2024年12月4日,美軍在橫田基地新設了美國駐日太空軍(United States Space Forces -Japan),旨在支援駐日美軍在太空領域的作戰行動。在之前的11月舉行的日美防長會談中,日本對該支部隊的組建表示歡迎,雙方確認將在太空領域進一步深化合作。種種事例顯示,近年來日美正在加速強化太空領域的安保合作。

與此同時,2023年航空自衛隊在虎門Hills內開設了「太空合作辦公室」,嘗試透過與民間公司對話,獲得太空領域最尖端的技術知識。因為在日本和美國,提升太空安保能力必須有效運用民生尖端技術的這樣一種認識正在得到越來越多人的認可。可是,有效運用尖端技術,具體指的是什麼呢?針對太空領域的安保創新,筆者將嘗試梳理日美兩國開展相關工作的現狀和日本面臨的課題。

針對美國國防部創新工作的批評

自2015年前後起,美國國防部致力於維持和擴大本國相對於中國的軍事技術優勢,相繼創設了國防創新部門(DIU)等新組織。這些組織旨在採用靈活的契約形式,汲取民用尖端技術用於防衛,也積累了一些從原型開發到採購等各類業務項目的實際成果。

然而,之後隨著中國軍事技術力量的快速提升,出於對美國技術優勢恐將不斷縮小的擔憂,美國國內對美國國防部的工作發出了種種批評意見。例如,美國企業公共政策研究所(AEI)主任研究員Todd Harrison就指出,國防部熱衷於新設創新組織,其實更應該致力於切實推進既有的工作。

國防部主管研究事務的副助理部長Melissa Flagg批評稱,DIU等組織與陸軍、海軍、空軍等軍種的採購部門之間的聯繫薄弱,即使完成了裝備原型的開發,也幾乎沒有推動原本期望的各軍種採購(=預算專案化)。

總而言之,有觀點認為,DIU、AFWERK和SpaceWERX等國防部近年來成立的內部創新組織雖然在個別尖端技術的研發方面取得了一定成果,但並沒有產生出足以給美軍作戰運用帶來重大變革的影響力。

美國太空發展局(SDA)佈局太空作戰全新架構

另一方面,過去數年間,美國太空軍開啟了裝備體系的重大變革。太空軍現在保有和運用的太空作戰體系主要是以預警衛星和軍事通信衛星為代表的大型高性能軍事衛星,在傳統上很少運用那種軍民兩用衛星。但假如敵國試圖透過地面發射的彈道飛彈摧毀這些衛星,衛星本身很難避開,從敵國的角度來看,也是絕佳的攻擊對象。進而言之,單顆衛星研發成本高昂且研發週期漫長也一直被視為一個問題。

2019年在國防部主管研究工程的副部長直接領導下創設的太空發展局(SDA)徹底改變了這種局面。SDA提出要從國防部內部激發顛覆性的創新,也就是要從根本上改變從前的美軍太空作戰體系的架構。SDA的Derek Tournear局長提出,現在存在一種所謂的「創新兩難」狀況,即太空軍在開發運用傳統太空作戰體系,提供戰力的同時,無法在創新事業方面投入力量,因此,作為不同於太空軍的組織,SDA將透過全新的途徑帶來變化。

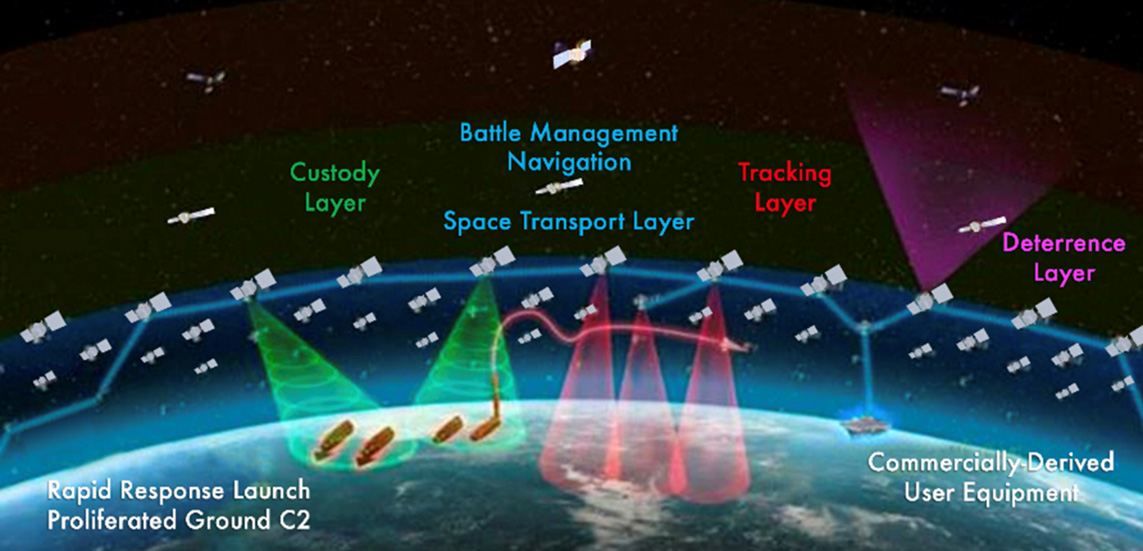

SDA提出的關鍵字是「分散化」和「螺旋式開發」。具體來說,(1)過過發射數百枚小型低成本衛星進行分散化運用,即便單顆衛星遭到攻擊,也能避免整體架構功能顯著下降,(2)力爭每隔兩年發射一顆新一代小型衛星,不斷更新太空作戰體系架構功能。SDA的衛星實證機已於2023年發射,第一代衛星將於2025年啟動發射,並且已經開始圍繞第三代衛星部署問題局部性地徵求意見(Request for Proposal)。

美國太空發展局(SDA)規劃的衛星星座項目示意圖(出處:太空發展局)

儘管SDA已於2022年10月被移交至太空軍麾下,但依然保留著較強的獨立性,預算每年都在增加。美國國會也認可SDA的價值,給SDA的架構建設撥付了超出其要求額度的預算。鑒於這種情況,美國太空軍自身也2024年的預算要求中表示將取消採購此前開發的用作新一代預警衛星的5顆大型衛星中的1顆。美國太空軍作戰部長Chance Salzman在2024年12月的一次演講中介紹太空軍創設5年來在運用方面取得的最突出成績時,就列舉了SDA開展的分散型架構實證行動。

之所以SDA能為太空軍帶來這樣的創新,並不是因為他們成功開發出了尖端技術。重要的是,他們描繪了新的太空作戰體系架構和運用理念,並為建成架構和實現理念,在最大程度上有效利用既有的商業技術,在管控技術風險的同時,推進了採購工作的迅速及時性。

防衛省和自衛隊對商業太空技術的利用與課題

目光轉回日本,現在防衛省和自衛隊運用的太空作戰體系只有3顆「煌」號防衛通信衛星。背景原因在於2008年透過《太空基本法》之前,日本一直對太空安保領域的裝備部署運用實施嚴格限制。因此,日本在安保領域的太空作戰體系架構建設才剛剛正式起步,計畫今後將開發和運用各種體系。

其中,針對美國SDA正在推進部署的,以多顆小型衛星作為一個整體系統加以運用的「衛星星座」,防衛省已經在將其用於安保領域這個方面做出了一些積極行動。例如,為提升衛星通信的抗打擊能力,除了推進檢驗商業通信衛星星座(Starlink及OneWeb)可用性的實證項目外,防衛省2025年預算案中還加入了從2025年末開始以PFI(民間主動融資)方式建設旨在獲得遠程攻擊目標感應追蹤能力的衛星星座。此外,日美防務部門之間還提出將在用於對彈道飛彈和極超音速飛行體實施預警和追蹤的衛星星座方面展開合作。

特別值得一提的是,上述基於PFI方式推進的用於感應和追蹤攻擊目標的衛星星座項目,計畫最早將從2025年開始啟動建設,可以說,這是在最大限度有效利用現有商業技術的基礎上謀求掌握全新能力的一種具有挑戰意義的舉措。就日本而言,實施此舉的背景因素在於,民用太空開發技術日益積累,近年來新創企業等主體不斷提供新型服務,兩者相結合的太空開發利用生態系統正在逐漸形成。

如上所述,儘管防衛省和自衛隊試圖積極推進新舉措和商業技術的有效利用,但也面臨著一些難以解決的課題。例如,在建設前面提到的衛星星座方面,儘管也存在諸多技術課題,但更為重要的問題或許是,如何才能將太空作戰體系融入地面自衛隊的作戰運用。用於感應和追蹤攻擊目標的衛星星座,只是用於打擊日本領土外遠距離目標的整個體系(2022年國家安全保障戰略中提出的「防區外防衛能力」)的一個組成部分,即使太空作戰體系單獨發揮作用,也不會產生任何意義。

今後的防區外防衛能力運用示意圖。透過多顆小型衛星對攻擊目標進行感應和追蹤等一體化情報收集工作(出處:2024年版《防衛白皮書》)

上面提到的只是一個例子,太空作戰體系和地面作戰運用理念的融合可能會成為將來防衛省和自衛隊共同面臨的課題。無論是此前負責日本太空開發任務的組織,還是自衛隊,都沒有這樣的經驗和技巧(戰略層面的情報收集工作等部分例外除外)。話雖如此,從日本所處的安保環境來看,努力提升利用太空作戰體系的防衛力量已是迫在眉睫,除了一路向前,別無選擇。

2024年10月,防衛裝備廳創設防衛創新科學技術研究所,目標是不斷推進「向顛覆傳統常識的突破創新發起挑戰,實現科學技術迅速、有效的利用」。尖端技術的開發固然重要,但尋找出現有技術的全新使用方法,或許也可謂是一種創新。

如上所述,在太空安保領域,日美都在透過構建有效利用現有商業技術的太空作戰體系,嘗試獲得新的能力,一旦取得成功,可能會對兩國防衛力量的提升產生巨大的積極作用。不過,對於日本而言,尤其需要思考的是,在自衛隊地面作戰運用理念中如何定位今後構建的太空作戰體系的能力及功能,如何才能謀求實現融合。儘管這並非易事,但或許是為了今後提升日本防衛力量而必須解決的一個課題。

標題圖片:航空自衛隊的太空作戰隊公佈的衛星狀況監控訓練的類比演示,2021年11月30日,東京都府中市航空自衛隊府中基地(時事)