日本列島上大約有3、4萬座城堡遺跡。這麼多城堡都建於14世紀上半葉至17世紀上半葉大約300年的時間裡,這在世界歷史上也是不尋常的。其間,日本戰國時代(1467年-1615年)堪稱「大築城時代」。

說起日本的「城堡」,大部分人會聯想起白色的天守閣、高聳的石垣和水量豐盈的護城河。這種形態的城堡始於1576年(天正4年)織田信長修建的安土城。而日本戰國時代的城堡和現代人印象中的完全不同,大部分是利用山嶽地形修築的防禦設施。

削山填壑,修建土木工程

當時的山城為二元結構,包括為最終決戰而建的詰城「山城」和建在山腳下供平時生活的「居館」。也就是說,山城並不是用來住的。福井縣的一乘谷朝倉氏遺跡作為越前戰國大名朝倉氏的居館而聞名天下,它就是建在山腳下的居館。鮮為人知的是,居館背後那座山的山頂上曾經建有規模巨大的山城。

福井縣一乘谷朝倉氏遺跡(筆者攝影)

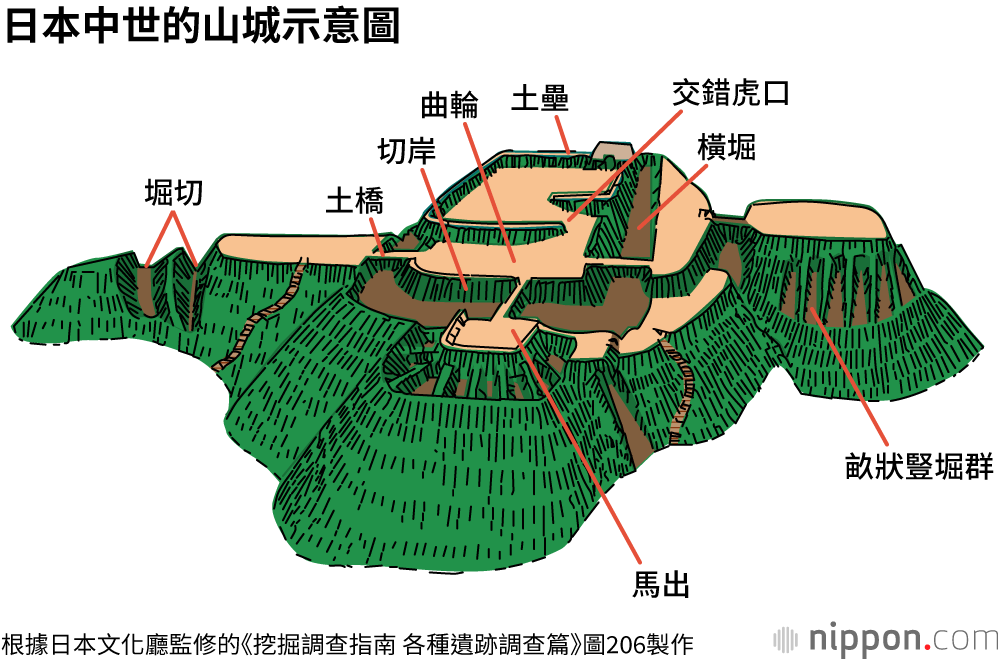

削山填壑而建的山城是詰城,戰時退守的最後一個據點。削掉山頂,修整成平地「曲輪」;像用巨大砍刀砍斷一樣,在山脊上砍挖出壕溝「堀切」;再用削、挖出來的土堆築作戰工事「土壘」。顧名思義,「城」真的是用「土」建「成」的。日本戰國時代的山城不是建築物,而是土木工程。

下面我們來看看山城的防禦設施。曲輪在日語裡也寫作「郭」,是用來駐屯士兵的,裡面只有兩三棟小型掘立柱建築(*1)。曲輪四周堆築著土牆「土壘」。土壘的前部和四個角被堆築成寬大的檯子,檯子上搭建箭樓「櫓」。當然,此時的櫓也並非近世城郭那種厚牆疊瓦的多層建築,而只是用四根柱子撐起來的簡易箭塔「井樓櫓」。

曲輪(滋賀縣上平寺城遺址)(筆者攝影)

如果山城修築於丘陵頂上,為了阻斷敵人從背後山脊發起進攻,人們掘地鑿出壕溝「堀切」,形成一道防線。多數情況下只挖一條,也有挖鑿多重壕溝的情況。

壕溝(大阪府飯盛城遺址)(筆者攝影)

戰國時代山城的構造中,還有一類防禦設施不容忽視,那就是「切岸」。切岸是指曲輪四周陡峭的斜坡,它並非天然的,而是人工修建的。作為防禦工程,修築山城時要花心思研究如何阻止敵人攀爬上來,因此切岸比曲輪、堀切、土壘更加重要。比如鹿兒島縣的知覽城和志布志城等,就是在白砂臺地的邊緣削建出近乎垂直於地面的切岸,並且高度超過20公尺,攀爬上去的可能性極低。

切岸(鹿兒島縣志布志城遺址)(筆者攝影)